L’art de la réussite

J’en ai rêvé toute la nuit. Mon père me regardait avec dégoût et disait: «Ce que tu peux être minable!». Puis il jetait un livre à mes pieds et me conseillait de faire au moins quelques efforts pour donner le change. La même scène se répétait, et se répétait, encore et encore.

Réveil brutal. Frissons. Je revois le titre du livre: L’Art de la réussite. Ce n’est pas seulement un accessoire de cauchemar, mais un vrai livre. Ils en ont parlé à la télé. Je me momifie dans la couverture comme pour m’empêcher, à jamais, de sortir du lit. Je me demande quoi faire. Quoi faire maintenant: me lever, dormir, paresser au lit? Que faire de la journée? Que faire de la semaine? Parfois, la vie de chômeur pèse lourd sur ma conscience. Et pourtant, je fais des jaloux. Le ministre hystérique de la télé, celui qui propose une loi spéciale pour me rendre «employable», c’est clair qu’il m’envie de façon quasi-maladive et qu’au lieu de l’admettre, il m’assassinerait volontiers.

Je me lève, déjeune, puis me soumets aux corvées ménagères: douche, récurage, lavage, dépoussiérage. Je me donne des ordres à voix haute, brutalement, comme le ferait un contremaître. Du moins comme le font les contremaîtres au cinéma. Ce sont les seuls que je connaisse, vu que je n’ai jamais travaillé. Et quand je dis cinéma, ce n’est qu’une façon de parler. Mon «un et demi», salon-cuisine-chambre-à-coucher combinés, est la seule salle que je connaisse, et les films y sont payés par Crest, Wolkswagen, Jean Coutu, Vagisil et compagnie.

Je repasse une chemise et je crache: «plus vite!»; je remue le balai et dis: «tu as oublié un coin, là, maudit sac à merde!»; je m’assieds sur le divan, télécommande en main, et je m’ordonne aussitôt d’aller voir s’il y a du courrier. Comme ça, j’ai l’impression de parler à quelqu’un et, en prime, je me sens presque utile. Un tout petit peu vivant. Jamais assez. Il y a une autre voix, sournoise, quasi-inaudible, qui me souffle des insultes.

Me voici sur le divan-lit. Il n’y a plus rien à faire. Quarante-cinq minutes se sont écoulées et j’ai toute la journée devant moi, sans parler des journées suivantes, comme un interminable ruban vierge. Je pourrais dormir mais j’angoisse trop. C’est la mauvaise conscience. Je décide de sortir. De chercher le livre à la bibliothèque municipale. Du coup, je deviens tout excité et j’ai un trac pas possible. Je n’ai plus l’habitude de voir des gens réels et je sais d’avance que l’on va m’observer drôlement, comme toujours.

Il ne me reste plus qu’un chandail, un T-shirt «Monsieur Muffler». Je voulais en acheter un autre, mais j’avais besoin de tabac pour mes cigarettes roulées maison. Je sors dans la lumière et piétine les feuilles mortes de l’automne. Les trottoirs en sont parsemés et, pourtant, il n’y a pas d’arbres dans ce quartier de pauvres.

Dès que je parviens à l’arrêt d’autobus, il y a un os. Les trois femmes qui attendent, et qui visiblement ne se connaissent pas, échangent des regards complices et me détaillent à la dérobée. J’ai beau m’inspecter minutieusement, rien ne semble clocher dans mon habillement. En dévisageant mon reflet sur la vitre de l’abribus, je constate le salaire de quelques semaines d’isolement devant le téléviseur: j’ai l’air d’un psychopathe. J’ai cette expression farouche du paranoïaque qui semble dire: «pourquoi tu me regardes comme ça! Ne me dévisages pas!». Cette expression que, précisément, on ne peut s’empêcher de détester instantanément. Marchant de long en large, j’essaie de penser à des choses drôles pour changer mon visage. J’évoque successivement toutes les émissions de télé que j’ai regardées hier, pendant quatorze heures. Finalement, au souvenir du reportage sur la famine en Afrique (ou en Amérique du Sud, je ne faisais pas attention), dans lequel le journaliste avait un œil au beurre noir, j’éclate de rire. On m’observe avec une curiosité accrue et, quelque peu distrait, je trébuche sur un os (un vrai, cette fois) et me retrouve couché sur le trottoir. Gros plan sur une crotte de chien, à quelques centimètres de mon nez.

Cette journée sera ratée, comme moi.

Les trois femmes regardent ailleurs, sans doute par humanité. Voyant l’autobus montrer son museau à l’horizon, du moins entre les deux HLM qui servent d’horizon, je plonge la main dans ma poche emplie de monnaie. Les derniers sous de mon chèque de feignant. Je compte les pièces une à une et, distrait, je perds le compte et recommence à zéro. Lorsque l’autobus ouvre sa porte, je procède au quatrième décompte. Montant les marches tout en calculant, je trébuche à nouveau. En moins d’une demi-seconde, je reprends mon équilibre, le reperds, le reprends à nouveau en m’agrippant par réflexe à un sac à main beige mais le point d’appui se dérobe aussitôt (je crois même entendre un cri de protestation) et je m’affale en lâchant un gémissement de circonstance. La poignée de change se disperse sur le plancher, au ralenti, en suivant scrupuleusement la loi des probabilités, certaines pièces roulant jusqu’au fond du véhicule, d’autres s’enfonçant dans des interstices insoupçonnés, la plupart disparaissant sous les sièges et les chaussures. Un peu en retard selon l’autre loi, de la gravitation universelle, le petit vieux dont j’ai brisé la canne en tombant par terre tombe à son tour, mais c’est moi qui encaisse puisqu’il s’écrase sur mes jambes. C’est plus fort que moi: je suis submergé par le fou rire. Mais en me redressant, je rencontre des regards réprobateurs, dont celui du petit vieux qui profère des injures en polonais. J’ai envie de mourir sans autre transition. Mais non. Je devrai me relever, affronter des yeux cruels et expliquer au chauffeur que l’argent du passage s’est éparpillé dans l’autobus.

Le restant du voyage, j’essaie de rapetisser au point de disparaître. Je ne respire plus, je regarde mes pieds, je voudrais devenir un cafard et m’enfuir à travers une faille. Enfin, le véhicule s’arrête face à la bibliothèque et je débarque d’un bond.

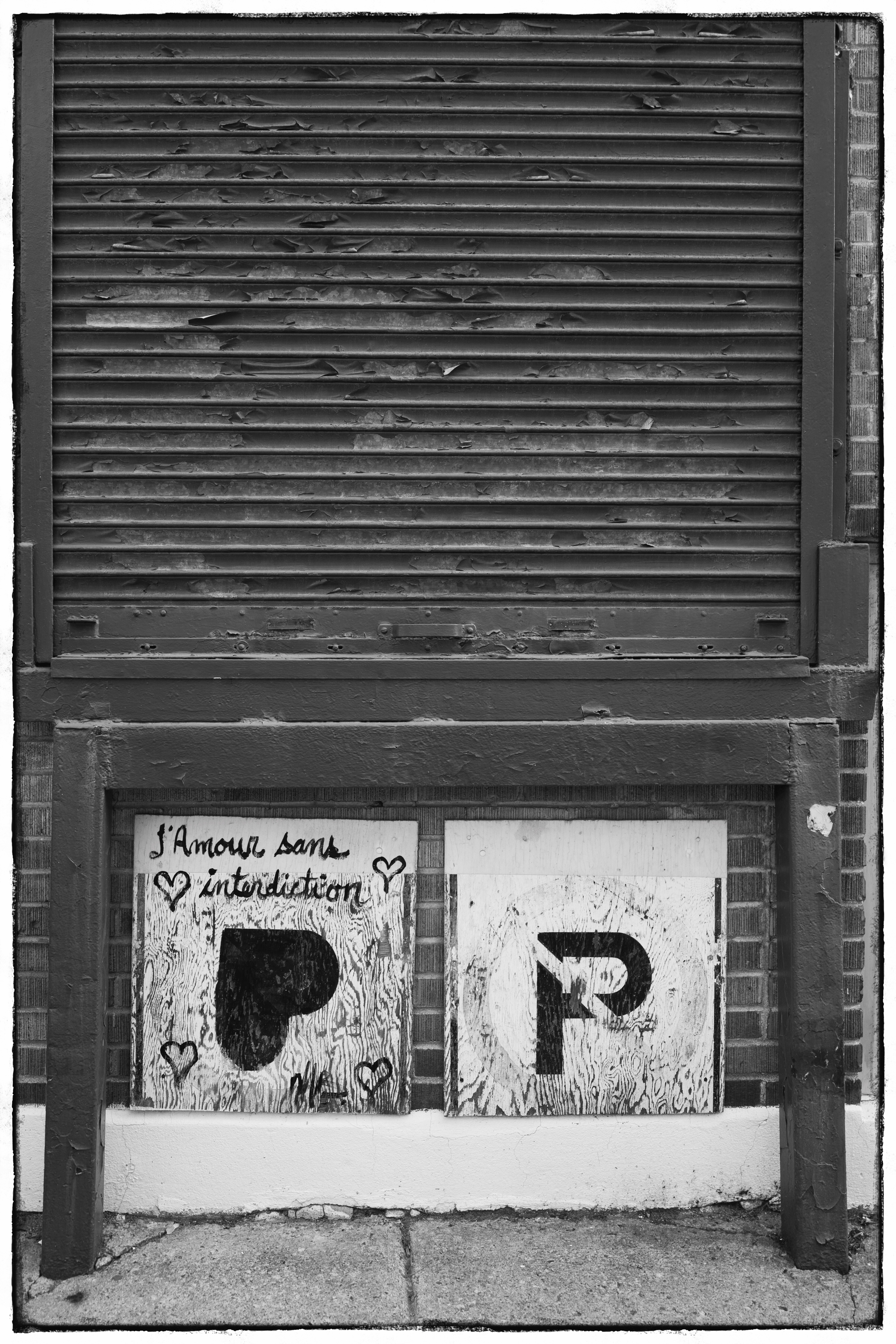

J’entre dans le vieux bâtiment de briques rouges et me dirige vers les classeurs à fiches. J’hésite quelques instants: dois-je regarder sous la rubrique «psychologie», «succès», ou «recettes»? Bientôt – dans la section «art»! – je note les coordonnées de L’Art de la réussite. Mais j’ai une envie urgente d’uriner. Je regarde la porte des toilettes, hésitant. Une petite affiche indique que l’on doit demander la clef à la bibliothécaire. Celle-ci, femme svelte aux cheveux bouclés, aussi splendide que la blonde de l’annonce de margarine, est absorbée dans l’étude d’un formulaire rose. Plus j’hésite et plus j’ai envie. Lorsque je me décide, je parle si bas qu’elle ne comprend rien. Elle me fait répéter et, cette fois, je bégaie. Son sourire semble teinté d’un tout léger mépris.

Après m’être soulagé, je m’inspecte dans le miroir. Mon front est éraflé suite à l’une de mes trois chutes. J’ai les yeux rouges. Je penche la tête. Sur mes pantalons froissés et pâles, juste à l’entrejambe, il y a cette tache sombre qui trahit la goutte tardive. Dans ces occasions où il ne doit surtout pas rester de traces, j’ai beau secouer vigoureusement, essuyer avec application, l’inévitable arrive inévitablement.

Alors que je m’approche du comptoir pour ramener la clef, je vois le regard de la bibliothécaire qui sautille de mes pantalons tachés à mon front éraflé. Deux minutes plus tard, j’approche du livre convoité. Mon nez commence à couler et je n’ai pas de mouchoir. Il faudrait retourner aux toilettes pour y prendre du papier, mais je n’aurai jamais le courage de redemander la clef. Je saisis enfin L’Art de la réussite, dont la couverture arrière dit: Si vous avez le sentiment de perdre votre vie à rêver à ce que vous auriez pu faire, lisez ce livre. L’auteur, homme émérite admiré dans le monde entier, vous indiquera comment libérer les potentialités spectaculaires qui sommeillent en vous. Vous apprendrez à acquérir définitivement l’attitude des gagnants. Plus rien ne vous empêchera désormais de réaliser vos désirs les plus profonds. Devenez enfin le maître de votre destin!

Sur la couverture, l’homme de la photo me ressemble beaucoup. Sauf qu’il a une moustache, des cheveux roux, des yeux bleus, un menton pointu, un front intelligent, de toutes petites oreilles et une peau qui a l’air en santé.

Je tends le livre et ma carte de membre à la bibliothécaire qui me pose une question. Je commence à répondre et, tandis que ma bouche articule les premiers sons, je comprends que j’ai mal interprété la question et tente aussitôt de corriger le tir. En conséquence, je prononce un mot qui n’existe pas dans langue française, suivi d’une phrase qui ressemble à «Oui j’ai déjà un retard déjà déjà mais je veux dire j’ai déjà payé le livre la semaine prochaine». Pour illustrer mon assertion, je gesticule comme si j’essayais – maladroitement, bien entendu – d’expliquer le fonctionnement d’un moteur à explosion. La fille fronce les sourcils, pianote sur un clavier et me rend le livre sans plus rien dire. Mon sourire de remerciement doit faire pitié à voir.

La goutte au nez, les jambes tremblantes et sans un sou, je quitte la bibliothèque sous une pluie diluvienne. Je croise un chien sale qui, comme les autres passants, détourne les yeux. La marche sera longue. Même si, sous le bras, j’ai la clef du succès.

—